四日市はこれまで仕事でしか行く機会がなく、騒がしい産業都市との印象が強かった。しかし今回初めて旧東海道を歩き静かな佇まいのある街道が保存されていて再発見の旅でもあった。写真は旧東海道沿いにあって広重の絵でも有名な三滝橋から遠く石油コンビナートを眺めたもの。川の水も澄んできれいだったのが印象的。

四日市はこれまで仕事でしか行く機会がなく、騒がしい産業都市との印象が強かった。しかし今回初めて旧東海道を歩き静かな佇まいのある街道が保存されていて再発見の旅でもあった。写真は旧東海道沿いにあって広重の絵でも有名な三滝橋から遠く石油コンビナートを眺めたもの。川の水も澄んできれいだったのが印象的。(写真撮影日:2006年10月21日)

東海道53次を歩いた時の写真及びコメント

大井川鉄道の始発駅のJR金谷駅の改札を出るとすぐ裏山が中山峠に続く道になる。小箱根と言われる急な石畳の坂道を登るとそこは茶畑が一面に広がる。茶畑のなかを細い道が延々と続く。100m毎に小休止を取るような急坂で、息が切れる。小雨降る天候で下界が霧にかすみよく見えないが、案内書などには茶畑の中に富士の雄姿が望める由。坂を上りきったところに、写真の夜泣き石のある久遠寺がある。伝説では、峠を越えようとした一人の妊婦が、山賊に切り殺されたがお腹の子供は無事助けれた、母の霊が乗り移った石とともに毎晩泣き続けたと言う。これを寺の住職が読経で霊を慰めたらしい。この小夜の中山から次の日坂の宿まで急な下りの坂が続く。(写真撮影日:2005年10月16日)

大井川鉄道の始発駅のJR金谷駅の改札を出るとすぐ裏山が中山峠に続く道になる。小箱根と言われる急な石畳の坂道を登るとそこは茶畑が一面に広がる。茶畑のなかを細い道が延々と続く。100m毎に小休止を取るような急坂で、息が切れる。小雨降る天候で下界が霧にかすみよく見えないが、案内書などには茶畑の中に富士の雄姿が望める由。坂を上りきったところに、写真の夜泣き石のある久遠寺がある。伝説では、峠を越えようとした一人の妊婦が、山賊に切り殺されたがお腹の子供は無事助けれた、母の霊が乗り移った石とともに毎晩泣き続けたと言う。これを寺の住職が読経で霊を慰めたらしい。この小夜の中山から次の日坂の宿まで急な下りの坂が続く。(写真撮影日:2005年10月16日)

安部川を越え山遭いの道をしばらく行くと、丸子の宿にある昔ながらの藁葺き屋根の古い作りのとろろ汁・丁子屋に辿りつく。お櫃にたっぷり入った麦飯と自然薯を摺ったとろろ汁がここの名物で、麦飯にたっぷりととろろ汁をかけ、かきこむとこれまた素朴な味で何杯でもお代わりが出来てしまう。

安部川を越え山遭いの道をしばらく行くと、丸子の宿にある昔ながらの藁葺き屋根の古い作りのとろろ汁・丁子屋に辿りつく。お櫃にたっぷり入った麦飯と自然薯を摺ったとろろ汁がここの名物で、麦飯にたっぷりととろろ汁をかけ、かきこむとこれまた素朴な味で何杯でもお代わりが出来てしまう。

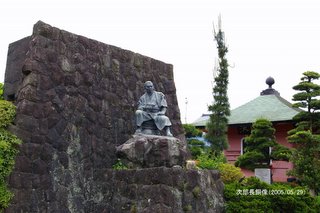

JR清水駅の南約2kmに清水の次郎長を祀った梅陰寺がある。寺の一角には次郎長に関する資料館が併設されている。資料館のそばには、写真で見る銅像がある。またこの寺から4?500mほど離れたところには、次郎長の生家も保存されている。次郎長は、単なる侠客にとどまらず、後年には英語の学校まで作ったことが資料からわかる。かなり開明的な人であったようだ。

JR清水駅の南約2kmに清水の次郎長を祀った梅陰寺がある。寺の一角には次郎長に関する資料館が併設されている。資料館のそばには、写真で見る銅像がある。またこの寺から4?500mほど離れたところには、次郎長の生家も保存されている。次郎長は、単なる侠客にとどまらず、後年には英語の学校まで作ったことが資料からわかる。かなり開明的な人であったようだ。

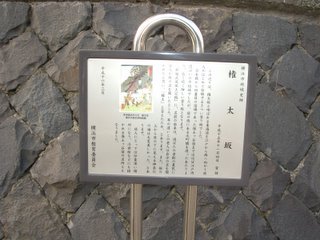

山中城址の近くに雲助徳利の墓がある。写真のプレートにはその謂れが刻まれているが、それによると元西国大名の剣術指南であった九四郎なる人物が酒がもとで事件を起こし、国外追放となりここ箱根へ流れ着いた。剣術の腕前に優れ、読み書きができるのでいつのまにか雲助仲間に親分として慕われる事になったが、酒が原因で命を縮め亡くなった。後年、雲助仲間が墓に徳利と杯を刻み霊を慰めたとある。山中城は、小田原城の西を守る砦であり、山城のため珍しい水のない障子掘りの跡などが残されている。この砦も秀吉の小田原攻めの際に攻略され、打ち壊されている。山中城址付近から三島までは、長い長いだらだら坂が続く。

山中城址の近くに雲助徳利の墓がある。写真のプレートにはその謂れが刻まれているが、それによると元西国大名の剣術指南であった九四郎なる人物が酒がもとで事件を起こし、国外追放となりここ箱根へ流れ着いた。剣術の腕前に優れ、読み書きができるのでいつのまにか雲助仲間に親分として慕われる事になったが、酒が原因で命を縮め亡くなった。後年、雲助仲間が墓に徳利と杯を刻み霊を慰めたとある。山中城は、小田原城の西を守る砦であり、山城のため珍しい水のない障子掘りの跡などが残されている。この砦も秀吉の小田原攻めの際に攻略され、打ち壊されている。山中城址付近から三島までは、長い長いだらだら坂が続く。

樹齢200年以上といわれる元箱根の杉並木を抜けて芦ノ湖沿いにしばらく行くと、箱根関所跡に至る。現在関所の復元作業が行われており、近く完成の運びである。また関所跡の近くには、資料館もあり往時を忍ぶ事が出来る。関所跡から箱根峠まで急な山坂が続き、一部杉並木も残されている。坂を抜けると視界が急に開け眼下に富士と芦ノ湖のすばらしい眺望が開ける。写真は、箱根峠から三島に下る分岐点であり、周囲には人間の背丈よりやや高い竹笹が生い茂り、三島方面の急なくだり坂は、竹がトンネル状となり道を覆い今は人通りもないため、雲助でも出できそうで薄気味がわるい。この坂を下ると、山中城に出るがここからは整備された石畳が三島方面へと続く。

樹齢200年以上といわれる元箱根の杉並木を抜けて芦ノ湖沿いにしばらく行くと、箱根関所跡に至る。現在関所の復元作業が行われており、近く完成の運びである。また関所跡の近くには、資料館もあり往時を忍ぶ事が出来る。関所跡から箱根峠まで急な山坂が続き、一部杉並木も残されている。坂を抜けると視界が急に開け眼下に富士と芦ノ湖のすばらしい眺望が開ける。写真は、箱根峠から三島に下る分岐点であり、周囲には人間の背丈よりやや高い竹笹が生い茂り、三島方面の急なくだり坂は、竹がトンネル状となり道を覆い今は人通りもないため、雲助でも出できそうで薄気味がわるい。この坂を下ると、山中城に出るがここからは整備された石畳が三島方面へと続く。

JR保土ヶ谷の駅を過ぎ、保土ヶ谷バイパスの陸橋を超えると、箱根駅伝で全国的に有名となった権太坂がある。最も箱根駅伝の権太坂は国道1号線にあって、旧東海道はそれより少し山側へ入った所にある。日本橋から初めて旅人が出会う難所で、急な坂が2km近く続く。写真のプレートには、「権太坂」の謂れが記されている。それによれば、旅人が道端の老人に地名を尋ねたところ、その耳の遠い老人が自分の名前聞かれたものと思い「権太」と答えたとある。坂を上り切った所にはその難所で行き倒れになった人を葬ったと言う投げ込み塚もある。(写真撮影日:2004年11月6日)

JR保土ヶ谷の駅を過ぎ、保土ヶ谷バイパスの陸橋を超えると、箱根駅伝で全国的に有名となった権太坂がある。最も箱根駅伝の権太坂は国道1号線にあって、旧東海道はそれより少し山側へ入った所にある。日本橋から初めて旅人が出会う難所で、急な坂が2km近く続く。写真のプレートには、「権太坂」の謂れが記されている。それによれば、旅人が道端の老人に地名を尋ねたところ、その耳の遠い老人が自分の名前聞かれたものと思い「権太」と答えたとある。坂を上り切った所にはその難所で行き倒れになった人を葬ったと言う投げ込み塚もある。(写真撮影日:2004年11月6日)